1.4. 中国地震信息系统建设概况¶

孙其政 李友博

(WDC-D地震学科中心)

1.4.1. 1 概述¶

地震学是以观测为基础的边缘科学。 地震预报和地震学研究水平的提高均依赖于地震观测技术水平及地震信息系统建设的发展和提高。 为此,我们在利用现代传感技术完善地震台网建设,并努力获取大范围、多参量、连续可靠、 真实的地震观测数据的同时,且随着现代通讯技术、计算机技术及控制技术在地震监测、预报、 科研和管理工作的广泛应用,国家地震局于“七五”期间着手规划与建设中国地震信息系统。

中国地震信息系统的基本目标是实现地震信息资源的有效管理, 尤其是要解决好地震信息的及时传递、综合分析及有效利用。 此目标的实现必须在信息系统建设中处理好如下环节:

原始数据的收集和输入,将时间上、空间上分散的原始数据准确可靠地记录在一定的介质上, 并以某种形式输入到计算机中。 数据收集必须做到系统化和制度化,使之在时间上、数量上和质量上都有明确的要求和规定, 以保证原始数据的准确性和完整性。

数据的转换与加工,将原始数据进行分类、排序、计算、比较、选择和编辑,使之满足一定任务的要求, 并转换成字符、字符组、记录、文件等信息形式。信息加工形式一定要标准化, 在反映的形式上也应有统一的标准。震情分析会商所用前兆数据的编辑, 数字化地震数据网日带的编排等均是数据的转换与加工过程。

信息和数据的传输,数据和信息在系统内部传输,形成内部信息流;数据和信息从外部输入或向外部输出, 形成外部信息流。一个信息系统不但应有合理的传输信道,而且应有传输信息的规范和规程。 需要经过传输的业务有大地震速报、地震前兆报数、遥测台网、国际地震资料交换等。

信息和数据的存储,把数据和信息有条理地、按照一定的方式存储起来, 既要便于查找,又要易于计算、分析和综合。较完善的存储方式是数据库系统。

信息数据的检索与输出。将存储的数据和信息按照一定的手段和方法方便、迅速地查找出来, 并按照用户的需要以一定的形式输出,如报表、技术文件、明细表册、多种图形等。

为使中国地震信息系统便于管理及确保系统高效运转,我们把系统划分为地震台网观测技术系统; 地震数据通讯技术系统;地震数据管理和数据处理系统三个主要部分进行规划与建设。

1.4.2. 2 地震观测技术系统现状及其发展规划¶

该系统由测震台网、前兆台网、大范围流动观测系统组成。

2.1 测震台网基本情况¶

测震台网已在全国范围内布设了727个地震台站。其中有27个I类台站,56个Ⅱ类台站, 11个大动态宽频带数字化台站,这些台站构成了高质量的测震基本台网; 26个遥测台网已有12个台网实现了网际联网,在地震活动性监测和地震速报中发挥了重要作用; 其余为区域台和地方台。我国测震台网基本具备了全球7级以上地震、边境附近地区6级以上地震、国内5级以上、 大部分地区3.5级以上、少数地区1一2级地震的定位及速报能力。 目前我国测震台网,仍以模拟量观测为主,在记录地动的频带宽度、动态范围和精度方面均受到模拟系统本身的限制, 它对真实地面运动观测产生的 “畸变”使我们丢失了可用于研究地震过程的很多重要信息。 近年来由于计算机、电子技 术的进步,使数字地震观测技术有了较快的发展, 从而大大推进了地震观测与研究的发展,地震预报和地震学基础研究对数字观测技术提出了更高的要求。 为此,我们在优化现有测震台网的基础上,提出了我国测震台网的发展规划,其主要内容有:

2.1.1 国家数字地震观测台网¶

利用我国已有的基本台网条件,适当地改建和扩建部分台站,改造台站上的设备,使之转换成数字地震记录, 逐步形成一个观测点均匀分布、台站间距为500km左右的国家数字地震台网,布设台站约46个。 通过国际合作,现已建成并运行由10个台站和一个数据管理中心及一个维修中心组成的中国数字化地震台网(CDSN)。

这组台网的目标是至少有4个站能记录到发生在我国境内的Ms≥3.5地震, 确定其发震时刻、震级和震源位置,记录完整的纵波和横波波群,以及全部面波波列。 对于更大震级的地震,能记录到直至激发出地球自由振荡的波形。由这组台网提供的地震活动图象是真实的, 台网所提供的数据频带范围:髙增益加速度响应为3000 — 360s,低增益加速度响应为100 — 30s, 速度响应为360s — 20Hz;加速度动态范围:高增益加速度量为(±2-±8)×10-4m/s2, 低增益加速度量为(±4-±1)×10-4m/s2,速度动态范围为±1×10-8-±4×10-2m/s,其总动态范围大于210dB。

2.1.2 区域数字地震台网¶

逐步改造调整已有的模拟地震遥测台网, 最终形成以京、津、唐、张地区,四川、云南、甘肃、辽宁、新疆、广东、江苏等地区的区域数字地震台网, 其台距小于ll0km。主要技术指标如下:观测频带范围速度量为20s-20HZ,低增益加速度量为100s-30HZ; 动态范围大于90dB;数据传输速率为4800bps。通过技术引进,已在广东珠江三角洲地区建成第一个区域数字地震台网。

2.2 前兆台网基本情况¶

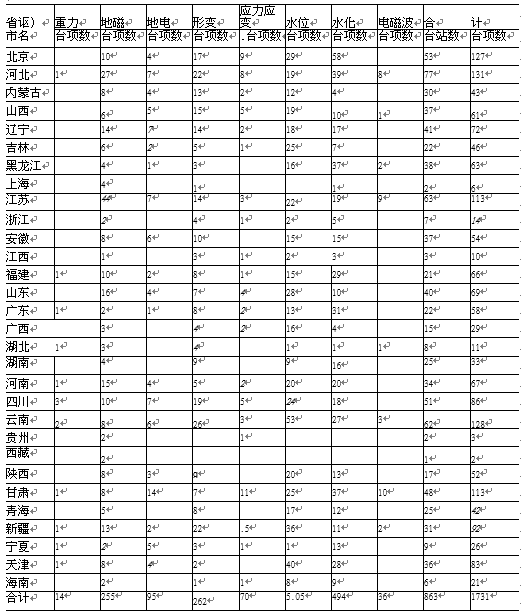

前兆观测台站达863个,观测项目1731个,其中基本台项目351个,区域台项目821个,地方台项目481个, 企业台项目76个。按观测学科分:重力14项,地磁255项(I类台15个,Ⅱ类台28个),地电95项(基本台46个), 形变262项(地倾斜基本台42个,洞体应变台24个),钻孔应变70项,水位505项,水化494项,电磁波36项。 前兆台网在各区域布署情况见全国地震前兆观测台统计表(表1)。

表1全国地廉前兆观测台项统计表

2.3 流动观测系统基本情况¶

我国流动观测系统是作为区域台网观测的一种补充而布设的。目的是观测大范围地球物理场背景及其动态变化 ,用以研究区域构造应力场,为判断中长期地震趋势提供科学依据。 目前,我国流动观测工作项目有:地壳形变测量,重力测量,地磁及地电观测。

垂直形变测量,集中在中国东部和南北地震带布设了19个水准网,水准路线总长约7万公里, 总覆盖面积为190万平方公里,水准网复测和联测精度达10-6,达到了国际同类观测水平。 水平形变测量包括物理测距和三角测量,截止1981年共完成76个三角网,共1088个测点的测量。 由于观测精度较低(劣于10-5),目前只在首都圈地区开展复测,每年施测100—200条。 另外在大地震发生和在震区进行震后复测。空间大地测量是利用人造卫星激光测距工作站、GPS接收机进行观测, 共完成185个测点,442条边,精度可达1X10-7 — 5X10-8。

流动重力观测是观测地壳运动的方法之一,现在全国有重力流动观测网18处。地磁流动测点1800个。

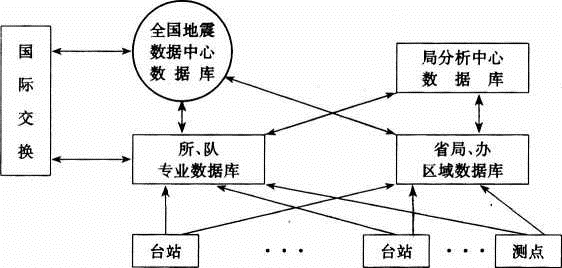

2.4 我国台网观测资料、数据流程¶

目前我国台网观测资料数据流程如图1所示。

图1

1.4.3. 3 地震数据通讯技术系统¶

破坏性地震给人类社会带来无穷的灾难,然而地震信息通讯不畅贻误震机,影响减灾实效的教训也是惨痛的。 因此在我国公用通讯系统尚不能满足地震信息传送实时性强、可靠性高等要求的情况下, 有必要建立地震专用通讯网,满足地震监测预报、抗震救灾紧急调度指挥和实现高效率自动化管理的需要。

通讯网的建设,应根据目前我国公用通讯网的现状和地震监测预报工作的需要, 并考虑通讯技术的发展方向来确定建设方案。据预测,到21世纪,将有三种通讯方式并存, 这就是光纤通讯、卫星通讯和移动式无线通讯。卫星通讯是微波与空间技术的结合,拓展了微波通讯的优点 ,克服了它的不足,可用于长途通讯。它传得远、质量好、成本低、多地址、全天候作业、机动灵活易于迅速联网。 移动式无线通讯适应人们运动中的相互联系。 光纤通讯,容量大、价格低、噪声小、质量高,它将取代电缆成为通讯干线和地方通讯的主要手段。 为此,建立地震专用通讯网和国家公用通讯网相结合、卫星通讯和地面通讯相结合的地震信息通讯网是适宜的。

国家地震局于80年代后期提出地震专用通讯网分三个层次的建网方案。 即地震通讯网由主干通讯网、区域通讯网和流动通讯网组成。 主干通讯网是指联接北京和各省(区、市)地震局、重点地震监视区中心之间的通讯网; 区域通讯网是指联接省(区)地震局和省内主要地震监测站点之间的通讯网; 流动通讯网是为了在短时间内加强地震监测或地震发生后沟通震区和省(区)地震局通讯联络的通讯网。

3.1 主干通讯网¶

目前主干通讯方式是由短波数据通讯、有线话路通讯和卫星通讯三种方式构成。 但在规划中,以卫星通讯方式为主建设地震主干通讯网。现对地震主干通讯网建设规划分述如下:

3.1.1 全国卫星通讯网¶

该网的基本任务和功能是实现各省、自治区、直辖市地震局(办),京外直属单位, 部分国际地震资料交换台和大地震速报台所在地与北京间的计算机数据通讯、传 真、电传、静止图象传送和应急话务通讯(一路压缩的数字电话); 根据需要实现各省局、直属单位间的通讯,以及实现国际地震资料交换等。 利用这一通讯网传送、交换的信息包括大地震速报信息、池震及地震前兆资料、震情交换、数据库资源、 办公与管理信息等。根据任务要求,该网的总规模约建32个卫星地面站。 根据地震信息数据流量小,实时性强,信息源分布广而流向集中,信息种类繁多等特点,卫星网采用星形结构, 中心设在北京,节点站主要布设在省级地震主管部门和I类地震台站上。

卫星通讯站可分成三种类型。

一类站具有地震数据实时传送、超小型计算机远程联网、通话、传真和办公自动化等综合功能; 二类站具有地震数据实时传送、微机远程联网、部分通话、传真和办公自动化等综合功能; 三类站具有地震数据实时传送和远程计算机终端的能力。根据不同类型卫星通讯站的功能要求, 配置相应的硬、软件设备,以优化网络的整体性能价格比。

根据地震信息的特点,地震卫星通讯网应以数据通讯为主,采用声码器传送话音。 通讯网应有多址分配能力,对信道采用多路复用技术以提高卫星链路的功率和频带利用率。 在设备方面应采用价格较低的小型地球站(VSAT)。

按以上原则,经过多方调研,决定使用中国广播卫星公司开放的卫星公共数据通讯网VNET系统来构成地震信息专用卫星数据通讯网。

VNET系统是一种小通讯容量的数据卫星通讯网,其技术特点是:小站为SCPC方式,通讯网数据组织为包交换方式, 特别适合于数据量小、站址多的专用数据通讯网。经济、技术性能都比较好。

地震卫星通讯网使用的卫星信道速率一类站为4800bPs,二类站为240Obps。

由于中国广播卫星公司开放的卫星公共数据通讯网VNET系统与用户为星形网结构。 因此专用网的用户VSAT小站对VNET系统的卫星中心地球站之间的通讯, 用户VSAT小站之间经由用户中心站交换的通讯,都必须先到VNET系统的中心地球站,然后再到用户中心站。 一般来说用户中心站与VNET系统卫星中心地球站不可能建在同一地点,所以对地震专用卫星网来说, 必须建立两个中心站的通讯信道,常称作“引接电路”。国家地震局采用了“微波信道”承担两个中心站引接任务。

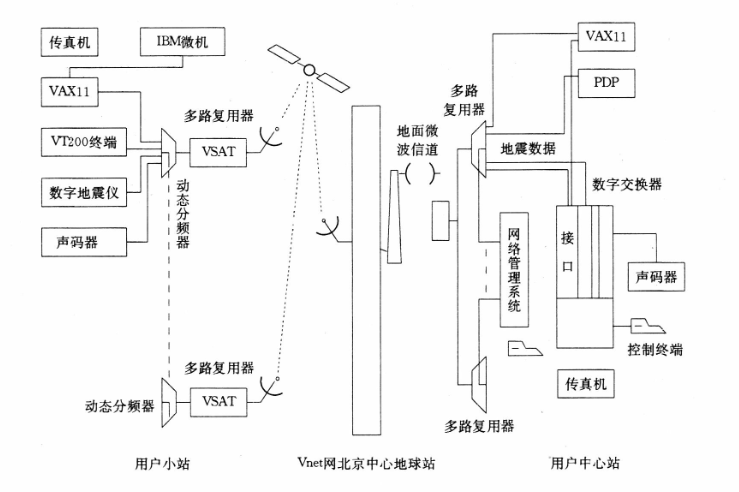

依据对卫星通讯网提出的基本功能、任务的要求及技术的可行性,确立了地震信息卫星数据通讯网的技术实施方案(详见图2所示)。

这个方案中除选用VSAT小站作为通讯主干设备外,为了实现地震卫星通迅网的全部功能, 各卫星站配备了统计多路复用器及动态频带分割板,地震数据、声码器分别占用动态频带分割板的二个同步口, VAX机和微机连接在统计多路器的异步口,传真机接在微机的异步口。 在通讯网中心站除配备多路复用器和动态频带分割板外, 还配备一个数字交换机用于传真机、声码器、控制终端、打印机和计算机的切换。 提高它们的使用频率。此外还配备集中型网络控制器,用于整个通讯网络的管理和设备参数的集中设置。

图2

按照图2中所示的技术实施方案,国家地震局已建成了11个卫星站。通讯误码率为 5.9X10-6。

3.1.2 全国地震短波主干数据通讯网¶

地震短波主干数据通讯网是作为地震卫星通讯网的补充和备份考虑而建立的。 目前已开通21个省地震局(办)短波数据传送通讯业务,实现了省区域台网前兆数据传送至国家地震局数据中心的任务。 同时承担了其它地震信息传送任务。

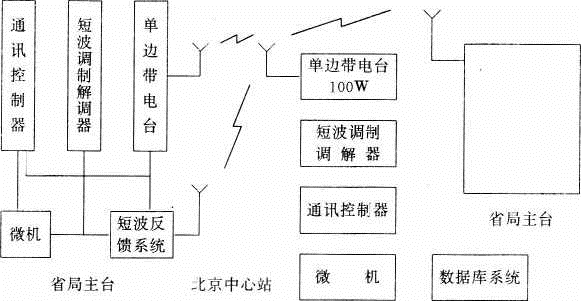

短波主干数据通讯网技术方案如图3所示。该方案实际上是短波计算机远程通讯,需要硬件设备保证,并由软件来实现。

依据这种方案,选用市场上性能价格比较优的ICOM-700单边带电台,PC微机,KAM或PK232数据调制解调器, CCU通讯控制器及相应的通讯软件系统,实现了数据传输速率为300bpS的远程通讯。

短波反馈系统是一个低功耗的短波数据接收系统,24小时开通,可随时接收中心站发送的指令和信息。 反馈系统具有如下功能:

接收中心站指令后打开主台通讯设备,保证主台与中心站随时建立通讯业务, 而避免主台设备24小时开通增加功耗而损坏设备。

图3

短波反馈系统装备短波BP机寻呼显示器,可起到远程寻呼作用。

短波反馈系统上安装微型打印设备,在接收到中心站某种指令后,启动打印设备打印简单信息, 而不必启动主台其它通讯设备。

已开通短波主干数据通讯网的省局(办)有:辽宁、吉砵、河北、天津、内蒙古、 山东、山西、河南、宁夏、新疆、 甘肃、四川、云南、广东、福建、江苏、浙江、广 西、海南、陕西。

3.1.3 有线话路通讯¶

除卫星、短波通讯外,国家地震局还利用有线话路公用逍讯网实现话音通讯和图文传真及计算机联网。

3.2 区域无线通讯网¶

区域通讯网的基本任务和功能是实现地震台站所在地与各省、自治区、直辖市地震局(办)所在地间的计算机数据通讯和话务联络。 它传送的信息主要是地震和地震前兆量的观测数据与经过初步处理后的信息。 原则上应在各省、自治区、直辖市所在范围内建立该通讯网。根据当前通讯技术发展的水平和实用的可能性, 拟先选取短波或超短波通讯方式在重点监视区建立区域通讯网。 区域无线通讯网是在省局主台采用IBM-PC/XT(或兼容机)通过RS232C接口和无线信道相连接所组成的星型计算机网络。 它具有数据汇集功能,即在主台计算机控制下,快速收集区域通讯网中各子台的地震及地震前兆数据; 还具有数据转发及其它辅助功能=如系统数据的设置和修改、数 据的预处理、数据的显示和打印等功能。 利用短波通讯方式组网是建设区域通讯网较为可行的方案。其技术方案大体与短波主干通讯网相似,故在此不再介绍。

自前国家地震局已建成一个超短波区域通讯网(山东)。建成了云南、四川、甘 肃、辽宁、内蒙古、宁夏、山西、江苏、 河北、河南、浙江等区域短波数传通讯网。此外,在其它地区建成了规模不同的短波话音网。

3.3 流动无线(或卫星)通讯网¶

该通讯网实现大地震现场、野外作业现场内,以及现场与省、自治区、直辖市地震局(办)所在地和北京间的通讯。 传送、交换的信息主要是上报现场各种情况和下达指挥调度指令。从目前技术条件和经济的可能性看, 以选取短波无线通讯为宜,价格低、传输距离较远,但只能以话务和低速率数据传输为主。 随着技术的发展和经济条件的具备,待移动式卫星地面站投入使用后, 再利用它实现现场与省局、北京间的数据通讯、传真和图象传送等。

国家地震局在主要地震重点监视区均装备了短波与超短波相结合的流动通讯网。 近期国家地震局将为流动通讯网配备保密话音通讯设备。 另外,即将在国家地震局装备五套机动灵活、方便可靠的海事卫星地球站用于大震抗震指挥调度通讯。 大地震发生后,五套海事卫星设备分别装备到地震现场二套,震区省局一套,国家地震局抗震指挥部二套。

上述三个层次的通讯网,不仅可以保证在紧急情况下话务通讯的畅通,而且为各类地震信息的流通提供了信道, 从而可以建立起各个业务信息系统。

3.4 地震业务信息系统¶

建立地震通讯网是为了及时传递、交换各类地震信息。 为了充分发挥其作用,按照不同的信息内容、特征、使用要求和信息流向进行分类,从而形成七个地震业务系统。

3.4.1 大地震实时检测和速报系统¶

该系统属综合数字型信息系统。它的主要任务是快速、准确地完成大地震速报任务, 并收集、存储和修订大地震速报信息。 大地震速报信息包括原始数字化波形数据、地震震相参数和处理后的地震基本参数。 信息流自速报台站至国家地震局分析预报中心。地震台站观测系统在判断是地震、且达到速报标准时, 通过卫星信道送分析预报中心进行分析、处理;分析中心利用反向信道发送控制指令和反馈必要的信息。 处理后的速报信息以快报或市话通讯方式报送国务院及有关部门。 在台站,还将观测数据记入磁带,定期寄分析预报中心做进一步分析处理和编辑大地震事件带。 国家地震局将进一步调整大震速报台,数字化台的布局,利用卫星通讯网形成20个台站的大震速报台网。

3.4.2 地震监测与震情分析会商系统¶

此系统属数据型信息系统。 它的基本任务是实现地震监测和震情会商所需要的地震与地震前兆数据的采集、汇编、转发和常规处理, 进而进行震情交换和地震综合预报决策。信息流自地震台站经区域通讯网传至省(自治区、直辖市)地震局, 经编辑处理后入区域数据库,并供本省震情分析会商使用;部分信息再经卫星通讯网送至国家地震局分析预报中心, 供震情分析使用,并入全国地震数据库。利用反向信道反馈必要的信息。在没有建立区域通讯网的地区, 仍沿用电报等方式报送数据。台站记录或磁带定期寄省局进行编辑、入库。

3.4.3 地震数据库网络系统¶

该系统属数据型信息系统。 它的主要任务是将以VAX或PDP系列机为支持的全国综合地震数据库、各学科专业数据库、各区域综合数据库, 以及部分在微型机上建立的小型数据库联网,进行数据交换,实现计算机硬件、软件和数据资源共享。

3.4.4 抗震救灾指挥调度系统¶

该系统属交谈型信息系统。它的主要任务是,在出现紧急震情或发生大地震时, 及时建立起国家局、有关省(自治区、直辖市)局及现场之间的指挥调度体系,并与国家有关部门保持热线联系。 以国家地震局分析预报中心会商室和有关省(自治区、直辖市)地震局会商室为指挥调度中心, 通过可与市话转接的通讯网向现场及有关单位下达指令和震情分析指导性意见, 以及现场向指挥中心上报各有关信息和请示。

3.4.5 地震核查与国际地震资料交换系统¶

该系统属综合数字型信息系统。它的主要任务是完成国际地下核试验的侦察与识别,以及国际间地震资料的交换。 鉴于该系统涉及国际合作,实施方案待定。

3.4.6 地震科技情报检索系统¶

该系统应属于数据型信息系统。它的主要任务是实现地震科技情报、文献的联网检 索和资源共享。

3.4.7 办公与管理自动化系统(OA系统)¶

该系统兼有记录复制型信息系统和数据型信息系统的特点。它为实现管理思想现代化、 管理方式科学化提供一个管理手段自动化的工作环境,从而加快管理信息的流动,提高工作效率和事务处理能力。 0A系统拟分三个部分:国家地震局机关各业务部门的基本办公室自动化系统, 主要改善以司、处(室)为单位的业务活动和管理信息的计算机处理; 国家局机关以微机局域网为基础的分布式办公室自动化系统, 主要建立局领导、各司处(室)间以电子邮包、点对点通讯来实现自动行文管理、行文服务和多用户数据共享, 从而提高整个机关的管理效能; 国家地震局系统以计算机远程广域网为基础的办公自动化系统, 使上呈下传的各类文档材料和管理信息迅速传递、交换,从而提高全局性的管理工作效率 在这三个系统的基础上,逐步创建一个有演绎推理能力的综合办公自动化系统,提高科学决策能力和水平。

1.4.4. 4 池震数据管理和地震数据处理系统¶

该系统的基本功能是:汇集、加工、处理、存贮、编辑、交换各种地震数据。 高效快速为地震预报和地震科学研究提供优质科学数据,以促进地震学研究水平的提高。 为此,国家地震局已建立了全国综合地震数据库、区域数据库和专业数据库。 然而目前这种分散管理和处理的数据库系统已不能适应地震科研和地震预报的需要, 为加强数据管理和处理及服务,国家地震局已成立全国地震数据信息中心。 它将利用现代远程计算机网络技术,建成集中管理的分布式数据库系统。