1.2. 地球系统科学与WDC的新机遇¶

黄鼎成

(WDC-D协调办公室)

从科学探索的一开始,人们将地球作为行星来认识和寻求实际效益,一直在追究地球的奥秘,了解地球的组成、构造及其演化的更多知识。今天,人类面临着全球环境变化的挑战,又成为研究地球的特别重要的促进因素。一个超越传统学科界限的综合研究,使人们开始认识到,我们的地球是一个由各部分互相联系着的整体。这一全球性观点的出现,主要缘于以下三个方面的发展。

其一,近几十年来,关于地球大部分知识集中的传统地球科学的很多学科的发展,都达到了成熟的程度,学科之间的交融和相互依赖不断增强,提供了新而有力的研究工具,使之对地球的研究获得一系列新的认识。比如,全球大气环流模式及其对大尺度大气动力学和气候的研究;建立对海气相互作用的认识和全球海洋环流三维模式:史前冰层、海洋及湖泊沉积物和黄土的分析,对过去气候变化的揭示;大气化学以及陆地生态系统和海洋生物群落等研究,使人们意识到大气与陆地和海洋中生物和化学过程之间的相互作用。所有这些研究反映了国际科学界关于将地球的运行作为一个系统来看待的共识。

其二,空间技术和地面研究手段的发展。从传感器到计算机技术的发展,尤其高空间分辨率和光谱分辨率的对地观测;以定量化为目标的星载成象光谱系统和具有全天候作业能力的星载微波遥感系统的运行,将使动态监测所需要的准确、连续和实时的数据成为现实;大型计算机技术、网络技术、数据库技术、信息系统技术,为分析和处理庞大数据创造条件。也就是说,现代全球性信息获取、处理与分析技术的快速发展,为我们提供了空间详细完整的记录和分析地球过程的手段。人们可以对全球性特征开展有效观察和系统分析。卫星观察手段的强有力和具揭示性,又促进人类具有共同命运意识的形成。

其三,本世纪以来,人口的、技术的、经济的人类活动迅速增强,诱发了一系列事与愿违的全球性环境变化。以至于人类使自己步入困境,被迫接受严重的挑战。而这种变化的继续发展的后果,还得由我们的子孙后代来承受。为了认识我们自己的行为,也必须首先认识地球系统自身的运行状况。

基于传统学科的成熟、空间技术与计算机技术的发展、以及人类自身行为促使地球环境发生变化而面临严重挑战等因素,促成将地球看作是一个综合系统的新观念的产生。对地球系统整体行为的研究,必然跨越传统学科的界限,形成地球科学、宏观生物学、空间科学、信息科学和遥感技术应用的综合研究方向——地球系统科学。

世界数据中心(WDC)系统于1957年为支持国际地球物理年(IGY)而创立[由IGY特别委员会(CSAGI)建立],它是国际科学联合会理事会(ICSU)主办的第一个多学科处理数据的实体。旨在保证IGY中从世界范围各个相关学科获得的基本观测数据,能够被国际社会永久地用于科学研究。WDC的建设与发展的非凡预见性,不仅在于对环境和地球物理数据领域,特别是与时间和空间相关的数据,有应用现代处理技术、存储、提取和显示的丰富经验,并成功地启动了各国国家数据中心;更有意思的是WDC的许多类型的数据与全球变化有关,随着全球环境变化的严重形势的发展和地球系统科学的诞生,及其国际地圈-生物圈计划(CIGBP)的实施,WDC大规模数据既面临数据填充和再处理以满足研究的需要,又面临作为IGBP支撑系统的新机遇。

编者在阅读有关文献资料的基础上,试图通过本文对地球系统科学和世界数据中心今后责任进行讨论。不妥之处,敬请读者不吝赐教。

1.2.1. 1 地球系统科学¶

1.1 地球系统科学的概念¶

将地球视为一个综合系统这一新观点的缘起前面已作了简单介绍,这里恕不赘述。地球系统科学的概念,是在80年代由美国国家航空和宇航管理局(NASA)地球系统科学委员会提出的。地球这个综合系统,是作为相互作用着的那些过程的动力学系统,而不是单个组成部分的堆积。地球科学系统试图对地球各组成部分之间的相互作用做更深刻的洞察和理解,用全球观测技术和数值模式来研究地球的演变和全球变化。换句话说,地球系统科学研究之目的,在于认识地球行星变化的原因、过程及其可变性范围。

1.1.1 地球系统科学的基本观点¶

地球系统科学强调从整体高度出发,将大气圈、水圈、岩石圈、生物圈作为地球系统来看待。强调研究发生在该系统中主导全球变化的、相互作用着的物理、化学和生物过程,特别是人类活动诱发全球变化,从而最终揭示全球变化规律,提高人类认识并预测全球变化的能力。

可以看出,地球系统科学的基本问题是:地球行星是怎样运行的?怎样演化的?它的未来又是如何?

1.1.2 地球系统科学的目标¶

地球系统科学研究的最终目标是:更深刻地认识影响在所有时间尺度范围内,地球演变的那些过程。

1.1.3 地球系统科学的研究方法¶

服从最终目标所衍生的研究方法,是用尺度的观念来分析全球变化。当代地球科学研究认为,具有行星尺度的变化是地球各子系统之间的相互作用和反馈的结果;任何时间尺度的变化都包含发生在各种时间尺度上的地球系统过程之间的相互作用。一般说,地球科学中每个分支都与特定的子系统、特定的时间范围内的某一结构和过程相联系。为了研究和认识那些具有行星尺度的变化,我们必须汇集更多学科的力量,并具有更广泛的全球性。

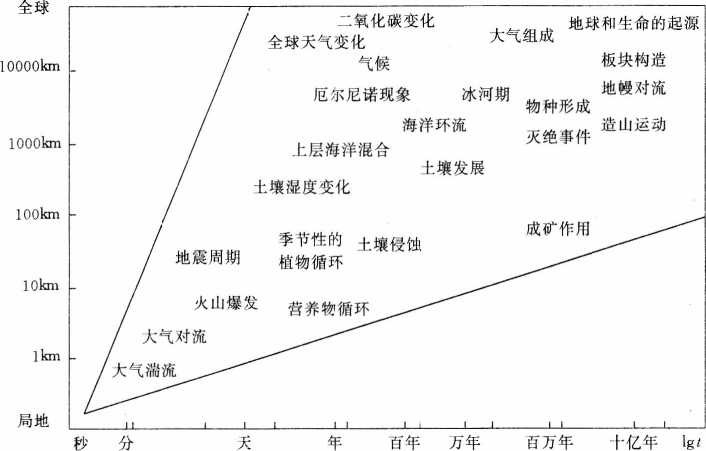

图1特征空间、时间尺度的地球系统过程[1]

图1归纳了相关过程或现象的特征时空尺度。必须指出,地球系统科学强调几千年至几百万年和几十年至几百年的全球变化研究。前者以揭示地球系统如何工作为目的,重建古环境记录;后者对人类社会的组织和规划是极其重要的。

1.1.4 地球系统科学的基本思路¶

综上所述,地球系统科学的基本思路是对全球变化进行描述、理解、模拟和预测。它将全球变化用一些基本变量来描述,并通过全球范围的长期、持续、同步观测(卫星和地面观测)和建立全球变量信息库来实现;进行过程研究,以加深对全球变化的理解和认识;在这些基础上,建立数值模式,进行数值模拟,应用重建的过去环境记录检验模拟的结果;最后对地球系统状态变量的变化趋势、取值范围作统计性预报。

1.2 人类社会发展的严重挑战——几十年至几百年的全球变化¶

在地球演化历史中几千年至几百万年,乃至几亿年的全球变化,既受控于地球内部能量(原生热和放射性热),又为外部(太阳)能量所驱动。地球变化的那些不可抗拒的过程主宰着所有的其它过程。各种地球早期过程,对于地球行星结构的大体形成起了主要作用,而这种结构影响着以后的发展。这意味着经历了从微星体的最初始积聚到原始地球再造的早期地球过程(约40亿年前)以后,地球演化历史、生命的起源及其演化历史均为下述三个过程所主宰:

地核和地幔过程,主导着地球的主要磁场,几乎涉及地球的所有质量和动能。

板块构造过程,其作用在于通过地壳的形成和破坏以及大陆的形成和演化而产生地表地形。

太阳驱动过程,一般在于使高于或低于海平面的地形起伏剥蚀夷平,并使物理气候系统和生物化学循环系统趋于多样化。

在地球演化的漫长历史中,正是在上述地球过程的主导作用下,我们所熟知的地球系统的主要组成部分(地核、地幔、地壳、海洋、大气和最后出现的生命)得以形成和发展。尽管这一研究主要依赖于地质和化石记录以及地球物理和大地动力测量来判定地球的重大事件;但是,这一长时间尺度过程的研究,也同样可以获得地球上过去气候变化的有关细节,无疑它对较短时间尺度的过程是极其重要的。也就是说,几十年至几百年,甚至更短时间尺度全球变化的决定性见识,不仅来自于对那些当代过程的研究,而且来自于古气候和地质记录对它的检验。古气候和地质记录又可以揭示各种过程之间不断变化着的平衡关系。正是这些过程在地球的整个沿革中形成了现在我们所居住的地球。因此,对几千年至几百万年尺度的地球过程的研究,同样与人类可居性密切相关。

今天,人类对地球环境的影响已经从工业化前农耕时代的局部影响,步入了全球影响。尤其本世纪以来,随着技术的进步、生产力的发展、人口的剧增,人类对自然的破坏力像它的创造力一样迅猛发展,使人类自身步入困境,面临着一系列重大而紧迫的全球环境变化问题。环境污染、温室气体增加与全球增暖、海平面变化、气候异常、植被破坏与物种消亡、土地荒漠化、淡水资源短缺等,已经构成人类社会发展的制约因素。从科学的角度来看,这些严重的问题,涉及到地球各组成部分的相互作用,涉及到发生在地球系统中的物理、化学和生物过程的相互作用,影响到地球作为一颗行星的可居住性问题。因此,认识并预测地球环境的变化,是当代科学家的历史责任。

尽管科学技术有了很大的发展,但是地球却是人类赖以生存的唯一场所,而且人类社会也必然要进入受地球环境制约的时期。应该看到,人类已经并继续通过工业活动、土地利用和自身消费实践,以最基本的,不为人们所警惕的方式改变着人类自身的生存环境。那是因为这些行为的后果有益于整个人类或个别团体的一面,掩盖了不利于人类的、难以逆转的另一个侧面。例如,石油和煤的燃烧以空前和日益增强的速度,向大气排放CO2,导致全球CO2 浓度持续增加。由于大气中 CO2、CH4、NOx、CFMs 等微量气体浓度的增加,重要的是“温室效应”足以使全球变暖。从观测到的变化趋势来看,未来50—100年大气中 CO2 的含量将提高2倍,引起地表温度将增加2°C。这一增温可以与末次冰期以来的18000年间发生的增温相比拟,而在近代史上是前所未有的。这一增温将伴随着世界规模降水的实质性变化,这一幅度的气候变异又与陆地上植被类型的重要改变和海洋中物种的分布有关联。

因此,为了满足当代发展的需求,也为了子孙后代的持续发展,在强调对所有时间尺度的变化进行全面研究的同时,应当对几十年至几百年时间尺度的全球变化问题,予以优先的考虑。正是几十年至几百年这一时间尺度内,自然变化对人类有着重大的影响,而且人类活动对全球过程的影响也最活跃、最显著,人类感受到全球变化的影,向最直接,也最强烈。综合研究的结果表明,在这一时间尺度的过程中,运行着两大类过程:

物理气候系统它包括大气物理学和大气动力学、海洋动力学以及地球表面温度和能量平衡等子系统。

生物地球化学循环它包括海洋生物地球化学、地球生态系统以及大气对流层化学等各个子系统(平流层或中层大气子系统介于上述两类过程之间的概念部分)。

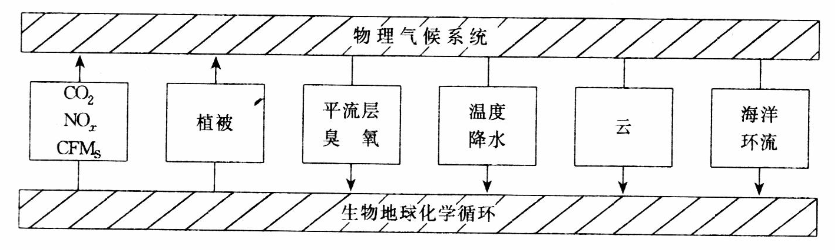

物理气候系统和生物地球化学循环两类过程,又是通过到处都有的以液态、气态和固态形式的水而密切联系。人类活动已经增大到如此程度,以致于必须把它看成是地球行星中生物地球化学循环的重大扰动因素。物理气候系统与生物地球化学循环系统之间的联系及其相互作用,简单概括于图2。

图2物理气候系统与生物地球化学循环联系示意图[1]

1.3 需要的观测和过程研究¶

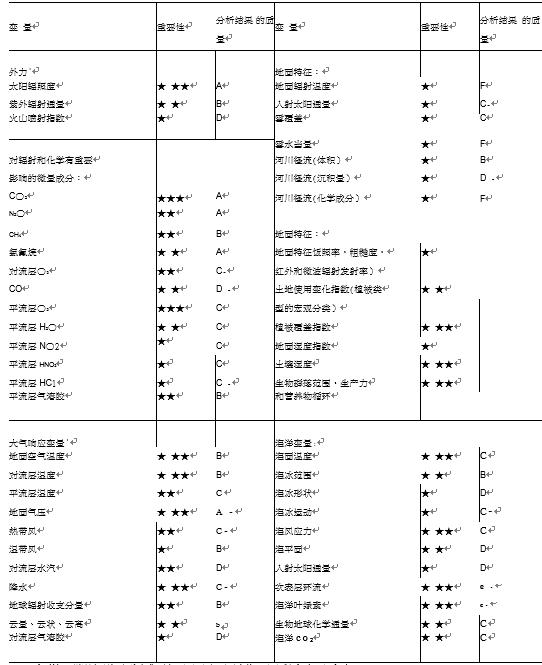

任何一个可信的分析,或时间尺度为几十年至几百年的全球变化的预测,必然要建立在对目前正在全球范围内发生变化的实际测量结果的长期积累的基础上。几十年至几百年尺度的全球变化研究所需要的全球持续长期的观测变量,被归纳于表1。必须指出全球变量的持续长期测量,旨在记录地球系统的极其重要的征兆和全球变化的特征。

为了实现地球系统科学的目标,面对全球环境变化的挑战,近期研究重点和有关过程的研究,包括:系统模拟、大气物理和动力学、海洋动力学、陆面湿度-能量平衡、对流层化学、平流层-中层大气化学、海洋生物地球化学、陆地生态系统。

1.2.2. 2 国际地圈-生物圈计划(IGBP)¶

国际科学联合会理事会于1986年组织了以全球变化研究为核心的国际地圈-生物圈计划。该计划具有高度综合和交叉研究的特点,是国际科学界迄今为止所开展的最宏伟的计划,是地学、生物学跨世纪的、最富生命力的前沿研究,反映了当今世界科学的发展趋势。

2.1 国际地圈-生物圈计划及其核心项目¶

前面所阐明的地球系统科学产生的背景及其理论与方法,正是国际地圈-生物圈计划产生的必然性、理论基础和技术条件。实际上,全球变化的研究是国际科学界为迎接全球性环境问题的挑战而提出的重大科学研究课题。IGBP就是全球变化研究的实施计划,其科学目标:描述和了解控制整个地球系统的关键的、相互作用的物理、化学和生物过程;描述和认识地球为生命所提供的独特环境;描述和了解出现在地球系统中,由人类活动诱发的重大全球变化和影响方式。它的应用目标便是:提高对未来几十年至几百年重大全球变化的预测能力,为国家一级和全球资源管理及环境战略决策服务。

表1对时间尺度为几十年至几百年的全球变化研究重要的全球变量的持久、长期测量[1]

重要性(对说明和理解全球变化而言):★★★必不可少的;★★很重要;★重要。

分析结果的质量(当前可用的多年全球分析:A=高质童,标定过;B=容易识别,但绝对精度可疑;C=有用,识别力差;D=定性指数,解释可疑;F=无信息,-=非全球覆盖。

必须指出,IGBP是一个不断发展的计划,涉及一系列广泛的主题。包括那些被认为最有助于我们了解时间尺度为几十至几百年的、变化中的全球环境的本质问题,对生物圈影响最大的问题,对人类干扰最敏感的问题,以及最有可能导致实际预测能力的问题。尽管计划中所研究的问题及其项目,将随新的洞察力和理解而发展,但是这一计划的最初运行阶段的核心项目集中于以下7个关键问题:

国际全球大气化学计划(IGAC),研究全球大气的化学性质的调节过程、生物过程中产生的消耗痕量气体方面的作用。

全球海洋通量联合研究计划(JGOFS),主要是回答海洋生物地球化学过程,对气候变化影响的机理及其对气候变化的反应。这一方面还有,一个潜在的核心项目,即全球海洋真光带研究计划(GOEZS)。

海岸带陆海相互作用计划(LOICZ),旨在了解土地利用的变化如何影响海岸带的资源,海平面和气候变化又将如何改变海岸生态系统。

水循环的生物学问题(BAHC),研究植物与水文循环的物理过程的相互作用。

全球变化与陆地生态系统研究计划(GCTE),探讨全球变化如何影响陆地生态系统。

过去的全球变化研究计划(PAGES) 掌握过去已经发生的气候和环境变化及其后果。

全球分析、解释和模拟(GAIM),探寻用一种可提供预测能力的数值模型,来统一和综合我们对地球系统各组成部分的认识。

与此同时,IGBP还组织了两个技术支撑计划:数据信息系统(DIS)和全球变化的分析、研究、培训系统(START)。

2.2 国际地圈-生物圈计划的数据需求¶

随着IGBP核心项目的确定和研究工作的开展,必须把注意力集中在IGBP对全球监测(包括太空观测)的具体需要:它将是全球性的,并有不同的时空尺度。还要对大量的与下列方面有关的变量进行长期(数十年)高质量测量,即①大气、土地和海洋的 物理状态;②大气、海洋和土地的化学变化;③土地覆盖层和海洋上层的生物状态。这些需要持久长期测量的、重要的全球变量参见表1。

测量计划将从各种各样的观测系统产生。这些包括利用卫星、飞机、气球和地面站进行过程研究的长期、全球覆盖和大规模野外实验所需要的卫星系统。重要的是保持高质量的地面观测网络和它与遥感数据的联系。这数据集将有助于发展地球系统模式,提高我们的预测能力,因为这样的数据既可用作这类模式的输入,也可用来作为对模式预测的检验。数据测量活动的一个重要组成部分是数据与信息系统,它既便于各种类型数据源的数据的整理与传递,又便利于用户。各研究项目和科学团体之间的信息流通,对IGBP的成功至关重要。

IGBP之所以需要从空间获得数据,在于:①用关键变量准确记载全球规模变化,以便评价整个星球正在随时间演变的方式;②量度全参数,以研究那些调节地球系统的相互作用过程。然而,地球系统数据的收集将需要一种先进的地球观测系统,才能满足IGBP的需要。遥感-地理信息系统-全球定位系统和信息传输实现一体化运行,形成对地观测信息系统,将构成这一技术领域的发展方向。

1.2.3. 3 数据中心的新机遇¶

WDC始建之目的在于支持国际地球物理年,其系统的协调和更新,自1968年起由ICSU的WDC专门委员会执行监督。WDC在地球物理年中成功的数据管理,不仅是地球物理科学发展所必不可少,而且一些IGY领域被加强,如日-地物理、板块构造、海洋地质。WDC既传送给使用者大量有长期功效的数据,又在许多方面跟上了迅速发展的技术。几十年来,根据ICSU WDC的原则,作为数据传播媒介的WDC组织,包含数据收集并处理成可用的数据、存储和交换的国际功能。与此同时,WDC Pane在这些组织中推动数据交换国际化的社会共识方面取得不同程度的成绩。特别是为 IGBP行动计划的数据需求提供指导。IGBP进入实施阶段后,随之邀请WDC系统考虑建立新的 WDC,以满足IGBP的需要。尽管WDC从地球物理年演化而来的现存学科中心还不能满足这一庞大的行动计划的需求,主要是系统中缺少气候学、水文学、大气化学以及对生物圈-大气圈相互作用研究起重要作用的地表特性的学科中心。显然,把WDC的数据管理导向IGBP。进一步倡导跨学科的协调数据分析,使之形成IGBP强有力的支撑系统,是WDC面临的挑战和发展的新的机遇。

WDC在指南第一册(The Guide the World Data Center System Part I)中明确提出分布式数据管理,利用已经成熟的网络技术,建立网络式分布型数据信息系统。与WDC-A相比,WDC-D在数据管理科学上数据共享的理论和实施办法不完善,缺乏面向IGBP的数据总体规划;在管理技术上还不熟悉分布式管理技术。因此,WDC-D面临如何在原有的基础上进一步提高我们的绩效,同时完成IGBP数据的总体规划,形成为IGBP服务的数据元素表(Metadeta),发展数据模型;如何利用网络技术,建成投资少、成效快、应变能力强、运行可靠性高的网络式分布型数据信息系统。我们应该将完成这两项工作置于WDC-D建设与发展的战略地位,视为WDC-D为迎接全球环境问题的挑战而做出的重要抉择。也只有这样,WDC-D才有资格向亚洲中心过渡,为东亚区域全球变化,以及全球变化核心计划的研究工作做出自己的贡献。

机遇和挑战确实存在,问题在于我们的数据工作怎样才能为IGBP、整个科学界和全世界服务。WDC-D虽然还处于初建阶段,值得庆幸的是,科学数据的管理受到政府和社会的关注,它得益于 WDC的经验。所以,在短短的几年之中,为地球系统科学的发展和社会经济的进步提供了较好的服务。编者认为,WDC-D在今后若干年中的建设与发展要在以下两个方面下功夫:

3.1 以全球变化研究为导向,驱动WDC-D追踪WDC的发展前沿¶

随着全球环境科学、地球系统科学和气候及气候预测趋于更为重要的形势,必须扩大数据源,注重那些长期持续的全球变量,尤其大规模卫星系统或地面台站等全球尺度的观测正在发展之中;数据系统必须处理新的数据类型;根据IGBP核心项目,结合我国特点,专注于IGBP数据总体规划的制定。与此同时,我们要迅速解决各类数据管理中的数据采集更新、管理规范、质量监控、共享与服务等基础问题,促进国家科学数据政策法规体系的建设,使WDC-D系统真正形成我国地球系统科学数据管理体系。

3.2 网络系统工程的设计与建设¶

首先应开展数据分析规则研究和计算机软硬件选择,以及数据通讯系统的分析与设计;在全球变化研究和WDC-D的数据总体规划指导下,进一步协调学科中心数据信息系统的结构、功能和工作环境;形成WDC-D的技术参数和技术规范。在这些工作的基础上,开展国际联网工程的分析与设计。逐步实现WDC-D网络化运行,开通国际网络投入运行。

任重而道远。我们要把WDC-D真正办成高水平的,能够为IGBP、整个科学界和全世界提供服务的数据管理机构,成为WDC的亚洲区域中心。为民族生存环境的保护与改善,为全球环境与发展问题的解决做出中国的贡献。

参考文献

[1] [美]国家航空和宇航管理局地球系统科学委员会,陈泮勤等译,地球系统科学,地震出版社,1992.

[2] WDC-9210, S.T.Rasool, Global Scale Data Requirements for the IGBP, 1992.

[3] WDC-9214, S. Ruttenberg and H. Rishbeth, Renew Proposed Data Structure Incorporating CODATA, WDC System and FAGS, 1992.

本书是综合有关文献资料编写的。